La lutte entre les radicaux et l'Assemblée nationale.

I. Stupeur et fureur des radicaux face aux résultats. Emotion envers les événements de Hongrie et d'Italie. Manifestation radicale. L'envahissement de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée tient bon. II. Les meneurs sont arrêtés. Scrutins partiels et élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Démission du Prince. Riposte de l'Assemblée contre les radicaux.

I.

Ce serait un euphémise que d'affirmer que le résultat des élections constituantes, la composition de l'Assemblée Nationale Constituante et de la Commission Exécutive ne satisfaisaient pas le parti radical. Les chefs républicains radicaux et socialistes avaient cruellement échoue aux élections. Pour expliquer leur déconvenue et, sûrement, pour préserver leurs illusions, ils multipliaient les excuses inventives : le suffrage universel avait menti, avait été trompé ou on l'avait faussé; il fallait dissoudre cette Assemblée réactionnaire et faire d'abord l'éducation du peuple avant de procéder à de nouvelles élections dont on espérait un résultat plus conforme aux attentes radicales. S'ils n'essayèrent pas de se défaire de l'Assemblée au moment de sa réunion, ce fut pour mieux préparer leurs attentats futurs.

Alors que l'Assemblée commençait ses travaux, les nouvelles d'Europe et particulièrement de Hongrie et d'Italie retentissaient chaque jour. Les malheurs des peuples excitent toujours en France une émotion certaine. Les meneurs radicaux y virent une occasion d'exciter les passions populaires, à tout le moins de remobiliser leurs clubs et d'exploiter l'agitation à leur profit. Ils annoncèrent une pétition en faveur de la Hongrie et de l'Italie que la masse du peuple devait porter à l'Assemblée. Le parti radical espérait ainsi atteindre son objectif en le maquillant : le peuple devrait appuyer des projets qu'il ne connaissait pas, le gouvernement et l'Assemblée se laisseraient renverser sans s'y attendre.

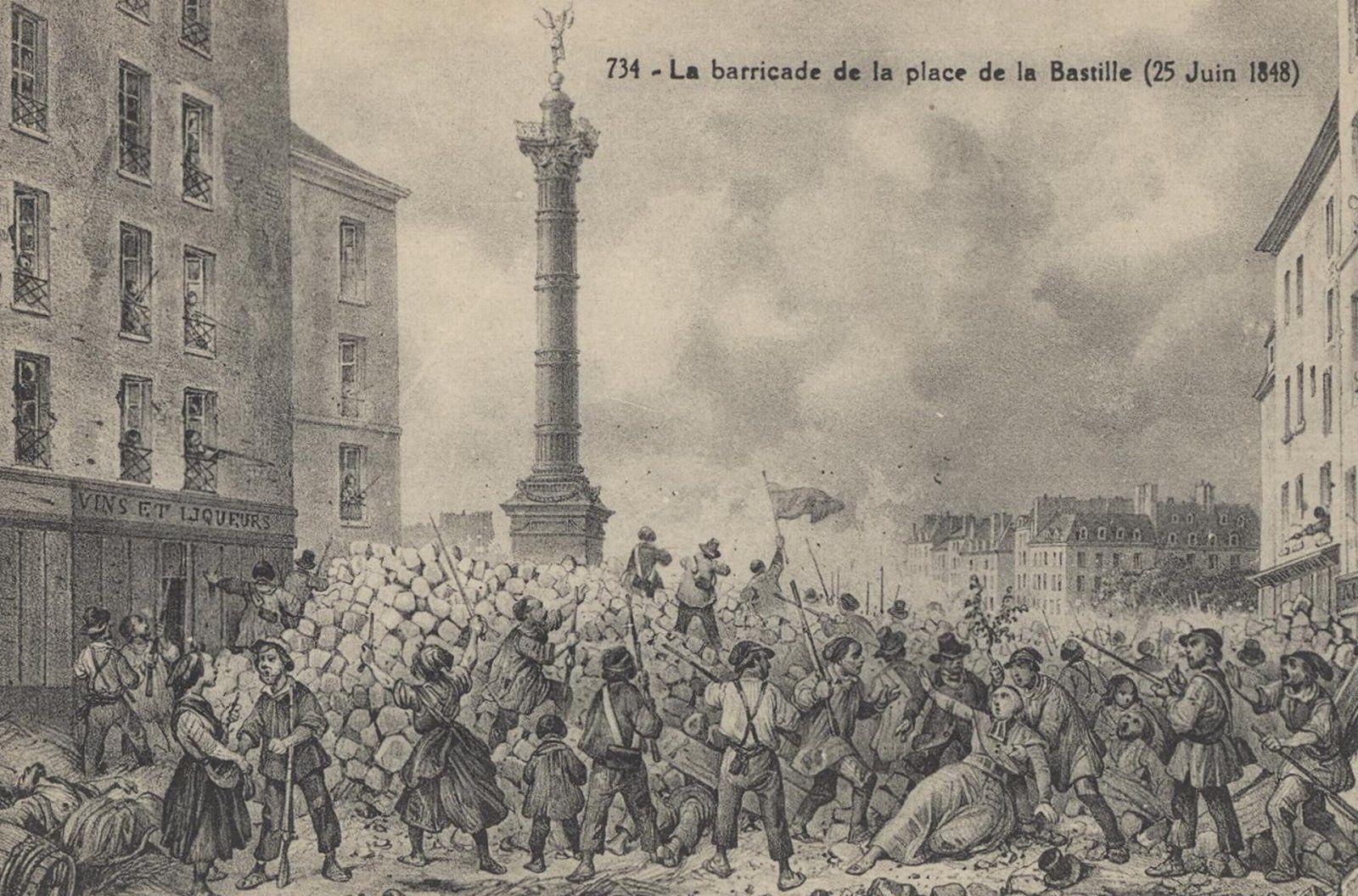

La manifestation avait été annoncée pour le 11 octobre. Ce jour là, vers dix heures, les clubs et les corporations s'organisèrent place de la Bastille. Une grande quantité de bannières et des drapeaux de toutes nations flottaient, donnant un air de fête à l'ensemble. La manifestation se mit en marche et descendit les boulevard, criant "Vive l'Italie!" "Vive la Hongrie!" "Vive la Pologne!". Bientôt se mêlèrent les cris de "Vive la République démocratique! Vive Barbès! Vive Louis Blanc!" La multitude arriva vers une heure sur la place de la Concorde. Un demi-bataillon de Garde Nationale et quelques deux cents gardes mobiles gardaient le pont. Devant l'avalanche radicale, le général commandant donna l'ordre de laisser passer une foule qu'il croyait pacifique. L'Assemblée fut bientôt entourée: on escalada les grilles et commença alors une scène indescriptible.

La première irruption se fit par les tribunes publiques, dont les envahisseurs connaissaient le mieux le chemin. De là, comme un essaim de sauterelles, ils se déversèrent au milieu de la salle, criant, vociférant. Ils se sont alors précipités de toutes parts, sans but apparent jusqu'à ce qu'ils parvinssent à ouvrir toutes grandes les portes principales pour recevoir leurs camarades.

Dans les travées de l'Assemblée, on avait fait circuler l'avis que tous les députés restassent immobiles à leurs places; cette attitude fut presque unanimement adoptée. La tribune était occupée par une douzaine de personnes à la fois, dont Louis Blanc, Barbès, Raspail. Ce dernier, présidant au milieu de la tribune, n'accordait la parole qu'à ceux qu'il lui convenait de laisser parler. Les représentants, toujours à leurs places, ne prenaient aucune part à cette comédie. Au milieu de ce tumulte, on avait lu la pétition de Raspail relative à la Hongrie et à l'Italie. De toutes parts éclatèrent les cris de "Blanqui à la tribune!". Il y parut. Ses premiers mots furent pour les nations soulevées, il demanda la guerre générale et bientôt parla république démocratique et de socialisme.

Mais voici alors que le tambour se fit entendre. C'était la garde nationale et la garde mobile qui accourraient pour défendre l'Assemblée. Le temps se faisant compté, Barbès exigea que l'Assemblée se mêlât au peuple, qu'elle votât le départ de l'armée en Italie et en Hongrie, un impôt d'un milliard, le ministère du Travail. Louis Blanc fut quant à lui entouré et porté en triomphe. Alors que le tambour se rapprochait, un radical barbuy, figure familière de ces événements, monta à la tribune et fit entendre ces paroles :

"Au nom du Peuple français

trompé par ses représentants,

nous déclarons l'Assemblée nationale dissoute!

"

Des exclamations bryantes éclatèrent, Barbès est porté en triomphe tandis que les insurgés écrivent sur les bancs des représentants des bulletins de vote pour nomme un gouvernement provisoire. Un ouvrier, à la tribune, énonça la liste suivante : Barbès, Louis-Blanc, Ledru-Rollin, Blanqui, Huber, Raspail, Caussidière, Etienne, Arago, Albert, Lagrange. D'autres voix ajoutèrent Raspail et Proudhon. On plaça sur le bureau du président un drapeau et une épée surmontés du bonnet rouge. Un pompier s'en empare, monte sur la table et agite le drapeau dans tous les sens.

A ce moment, un cri retentit de divers côtés : "La garde mobile! la garde mobile!" Le tambour bat en effet la charge à l'intérieur même du palais, dans les couloirs, dans la salle. Baïonnettes brillantes, les mobiles se précipitent par les portes béantes. D'autres envahissent les tribunes et braquent leurs fusils sur la salle.

Les envahisseurs reculent.

Une légion de la Garde Nationale paraît, la salle se remplit de représentants, l'hémicycle de Gardes Nationaux. Le président Dupin remonte à la tribune, à côté de lui, le colonel de la Garde Nationale dit d'une voix ferme "Au nom de la Garde Nationale tout entière, je proteste contre la violation qui vient d'avoir lieu". Lamartine monte à la tribune, plusieurs membres de la Commission exécutive derrière lui. Les tambours battent le ban. On remercie la Garde nationale en quelques mots et bientôt on appelle à marcher sur l'Hôtel de ville pour se saisir des factieux.

Barbès et Albert s'y trouvaient déjà. Se croyant victorieux, ils avaient quitté l'Assemblée avant l'arrivée de la Garde Nationale et attendaient le retour des autres vainqueurs en rédigeant une proclamation confirmant la dissolution de la Chambre, dissolvant la Garde Nationale et ordonnant le soutien immédiat à la Hongrie et à l'Italie.

Tout à coup, ils sont interrompus. Un officier de la Garde Nationale paraît.

"Que voulez-vous?" lui dit Barbès

- Que faites vous là? dit à son tour l'officier.

- Je suis membre du nouveau gouvernement provisoire, je vous ordonne de vous retirer.

- Eh bien moi, au nom de l'ancien, je vous arrête.

Les gardes entrés à sa suite s'emparèrent de Barbès et d'Albert qu'on garda à vue.

On entendait rouler le canon sur la place de l'Hôtel de ville, cerné de toutes part. On procéda aux arrestations, dont cette de Raspail et de Blanqui. L'Assemblée ayant voté des remerciements à la Garde Nationale et à la Garde Mobile se sépara. La journée du 15 mai était terminée mais tous les partis allaient bientôt chercher à prendre leur revanche, fusse au prix d'une bataille.

Arrestation de Blanqui

II.

L'Assemblée, irritée de l'outrage que lui avaient infligé les factieux, entendait poursuivre activement la répression de l'attentat et de tout ceux qui lui semblaient en avoir été complice. Face à sa pire crainte, être ballotée comme la Constituante de 1791 le fut, être soumise aux clubs comme la Convention, elle entendait bien réagir. Le lendemain de sa violation, elle autorisa les arrestations et les poursuites contre les meneurs du 11 octobre. Les chefs radicaux, arrêtés, furent déchus de leurs mandats tandis que ceux qui avaient échappé à la répression pendant l'émeute furent saisis chez eux ou tentant de fuir.

Il fallu alors compléter le nombre des représentants, purgés des éléments qui avaient tenté de renverser l'Assemblée. Leur résultat à Paris offrit de singulières contradictions : triomphèrent à la fois des champions de l'ordre, plébiscités par la bourgeoisie et des champions du communisme, tel que Proudhon qui était resté prudemment à l'écart de l'envahissement.

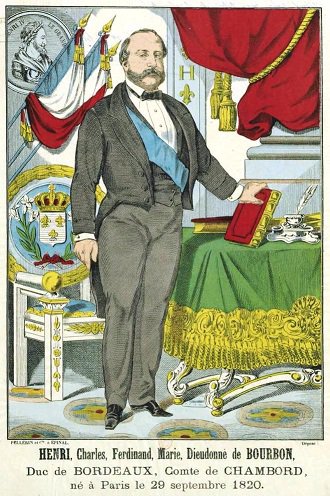

Mêlé à tous ces noms, un autre intrigua : le Prince Louis-Napoléon Bonaparte fut élu dans trois départements. Cette élection troubla la Commission comme la majorité. Les plus intelligents comprirent vite le poids que le nom de Napoléon pouvait peser. Profitant de l'outrage de l'Assemblée, Lamartine essaya d'emporter par un vote un décret de bannissement contre le Prince Louis-Napopléon. D'une élection partielle survenait un événement majeur et bientôt on n'entendait plus qu'un seul nom, celui du Prince. Le jour où le Prince devait prendre son siège, la Commission fit entourer le Palais Bourbon d'un grand appareil militaire et celà ne fit qu'exciter encore plus la curiosité déjà vive de la foule. On parla d'incidents, de début d'émeute, de cris de "Vive l'Empereur!". Marquant l'échec des tentatives pour réactiver la loi d'exil des Bonaparte, le prince fut admis à siéger.

Cependant, informé des incidents et de l'hostilité de la Commission exécutive, le Prince Louis-Napoléon écrivit au président de l'Assemblée une lettre dans laquelle il renonçait à son siège, ne voulant pas être le prétexte de troubles supplémentaires. Le Prince annonçait repartir à Londres mais également se ternir prêt à servir si la France persistait à lui imposer des devoirs et s'engageant à rentrer quand les troubles seraient apaisés.

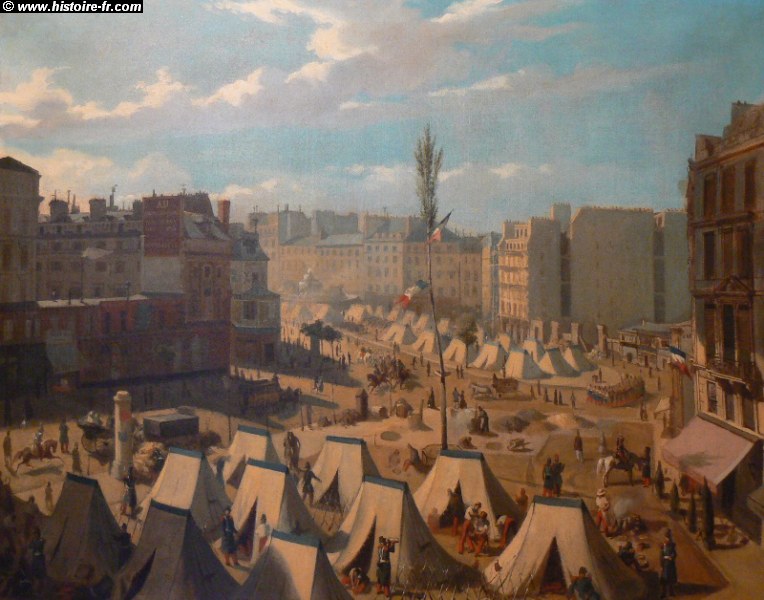

Ça n'était là qu'une des affaires importantes qui préoccupaient l'Assemblée et la Commission exécutive. Concentrée sur leur riposte au radicalisme, les autorités étaient décidées à en extirper les racines et à éliminer les sources, perçues ou réelles, de l'empoisonnement d'une partie de l'opinion alors que l'incendie semblait couver. On décida qu'il fallait se délivrer des milliers d'hommes des Ateliers Nationaux, embarras quotidien pour les finances et péril perpétuel pour la sécurité publique, ainsi que des clubs qui encourageaient au soulèvement et faisaient planer l'ombre de la grande Terreur. L'Assemblée demanda ainsi la dissolution des Ateliers Nationaux et la levée des lois exceptionnelles prises par le Gouvernement provisoire au lendemain de la révolution de mai. Un décret fut pris, enjoignant les membres des Ateliers à cesser d'en faire partie ou de s'enrôler dans l'armée. Les Ateliers Nationaux avaient vécu.

Simultanément, l'Assemblée vota une limitation des activités des clubs s'apparentant à une interdiction de fait de ces derniers. la mèche était allumée.